下姜村,浙江淳安县的一个小山村,古名“雅墅峡涧”。早在800多年前建村时,它便被祖先们赋予“半溪明月,一枕清风”的美好期许。

二十多年前,“土墙房,烧木炭,半年粮,有女莫嫁下姜郎”的民谣,道出了下姜人的生存窘境。

二十多年后,“农家乐、民宿忙、瓜果香,游人如织进下姜”的新民谣,展现了下姜乡村全面振兴的美丽图景。

“脏乱差”蝶变为“绿富美”,甚至火到联合国,下姜村并没有止步于此。近年来,当地组建共同富裕联合体,带动更多村庄一起富,绘就出一幅现代版“富春山居图”。

日前,记者随全国新闻界采编骨干增强“四力”教育实践浙江行活动采访团,来到下姜村,解锁青山绿水村的“共富密码”。

以“好生态”换“好生活”

青山逶迤、秀水潺潺、村容整洁、村舍俨然……夏日的下姜村,堪比陶渊明笔下的世外桃源。

眼前这座“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的村庄,曾经陷入发展困境。上世纪八九十年代,急于摆脱贫困的村民依靠在山上烧木炭土窑、养猪维持生计,当地生态环境一度遭到破坏。

偏僻、贫穷、落后、污染……让年轻人容不下肉身。

村干部为采访团讲解

历史性的转折发生在2003年。当年4月,时任浙江省委书记的习近平同志来到下姜村走访调研,他说:“要给青山留个帽。”那年6月,浙江启动“千村示范、万村整治”工程。下姜村的面貌也随之改变,发展之路越走越宽。这个偏僻的山村,先后成为八任省委书记的基层联系点,凝聚起绿色发展的磅礴力量。

为了整治村居环境,老党员姜祖海带头在自家院子里开挖建起村里第一座沼气池。他给记者算了一笔账,那时候,有了沼气池,“一年下来能节省500多度电,相当于少砍3.5亩林地、少排140吨污水。”

短短几年间,沼气池、公共厕所、自来水、污水处理厂这些现代化设施设备不断涌现,下姜村的环境卫生得到根本性转变,村民的生活品质得到大幅度提升。

下姜村随手一拍就是大片

随着环保理念的提升,下姜村村民开始封山育林、整治河道。青山绿水回来了,村民惊奇地发现,有游客来村里旅游了。姜祖海还带头开起村里第一家农家乐,他家停用的沼气池,变成游客们趋之若鹜的打卡点。

下姜村2020年成功创建国家AAAA级景区,2023年10月被联合国授予世界最佳旅游乡村。村民们以“好生态”,换来“好生活”,腰包越来越鼓了。

以“产业旺”促“乡村兴”

家乡能够容得下肉身,也能放得下灵魂。越来越多的下姜青年返乡创业,为乡村振兴注入澎湃动力。

下姜村村口“梦开始的地方”几个大字,撩拨了很多下姜村青年的心,也包括下姜村党总支书记、村委会主任姜丽娟。

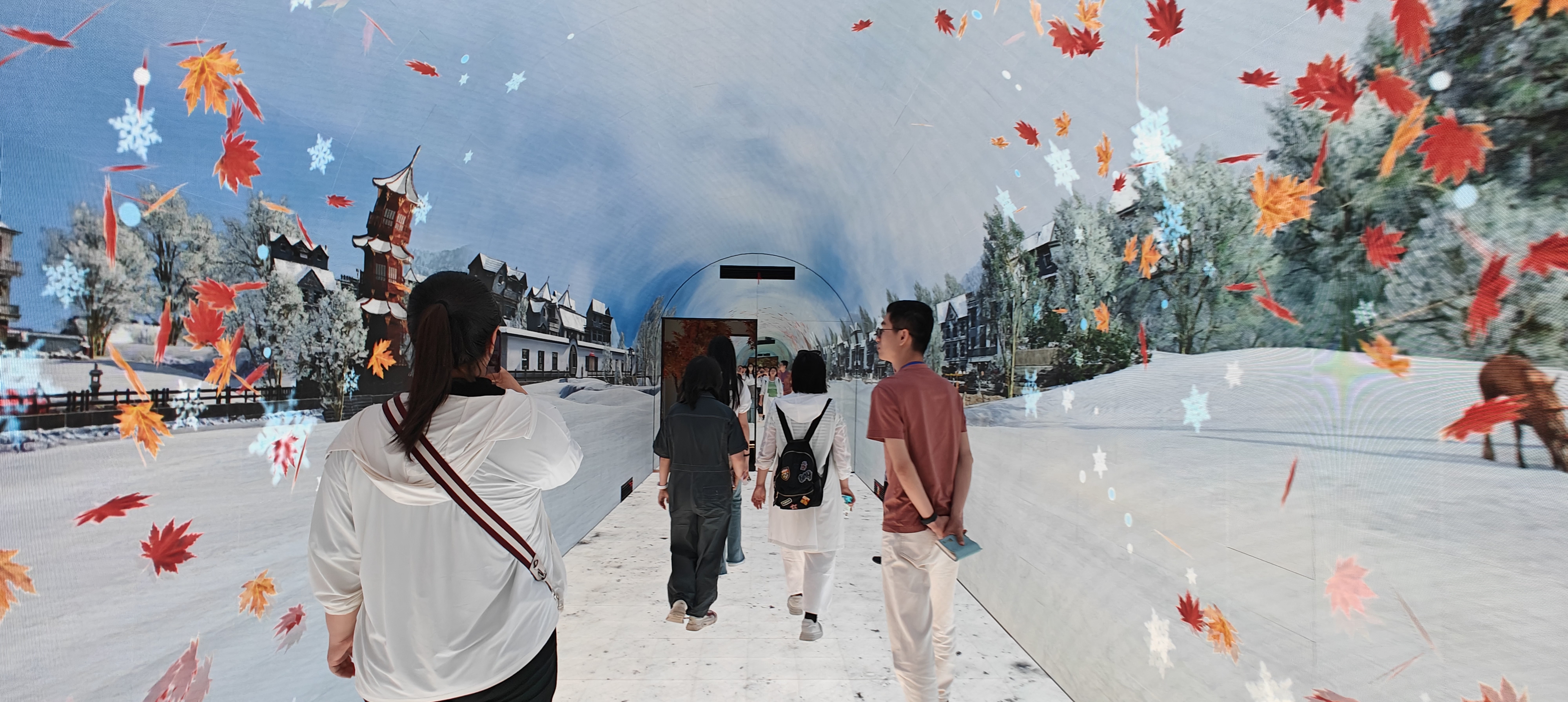

大下姜文旅会客厅的时光隧道

九年前,姜丽娟放弃杭州的体面工作,回到下姜村开精品民宿。她多次自费到外地学习民宿经营方法,学成归来后毫无保留地为村民们分享。2018年,姜丽娟入了党。2020年换届选举时,她以高票当选村党总支书记。

村民余爱明也是一位返乡创业青年。下姜村塘坞地块建成的下姜网红小学,曾作为《我和我的家乡——最后一课》的主拍摄地。“电影上映后吸引了一大批游客朋友前来打卡,成为网红旅游打卡点。”余爱明头脑灵光,他在网红学校的小木屋经营着一家咖啡店,村里还开了一家民宿。记者采访时,他热情招呼大家品尝当地的特产香脆花生,推介着家乡美食。

茶园

如今,下姜村共有30多家民宿。尽管数量多,但是大家不“内卷”。村里对民宿实行“五统一”管理模式:统一规划、统一管理、统一运营、统一分客、统一结算。“有活一起干,有钱一起赚,村民们积极性越来越高。”村干部告诉记者。

下姜村静谧、充满韵味

产业是乡村振兴的基础和关键。近年来,下姜村在保护生态基础上,大力发展生态产业。引入现代化休闲农业产业园区,种植葡萄、草莓等高效生态农作物,供游客采摘,还通过品牌化销售提升农产品附加值。同时,探索“农业+旅游”“农业+文化”融合模式,打造特色生态旅游产品。

“产业旺”促进了“乡村兴”。2024年,下姜接待游客56.87万人次,实现旅游收入9072万元,常住居民人均可支配收入54931元,较2002年增长约19倍。

以“一村之变”带动“一域之变”

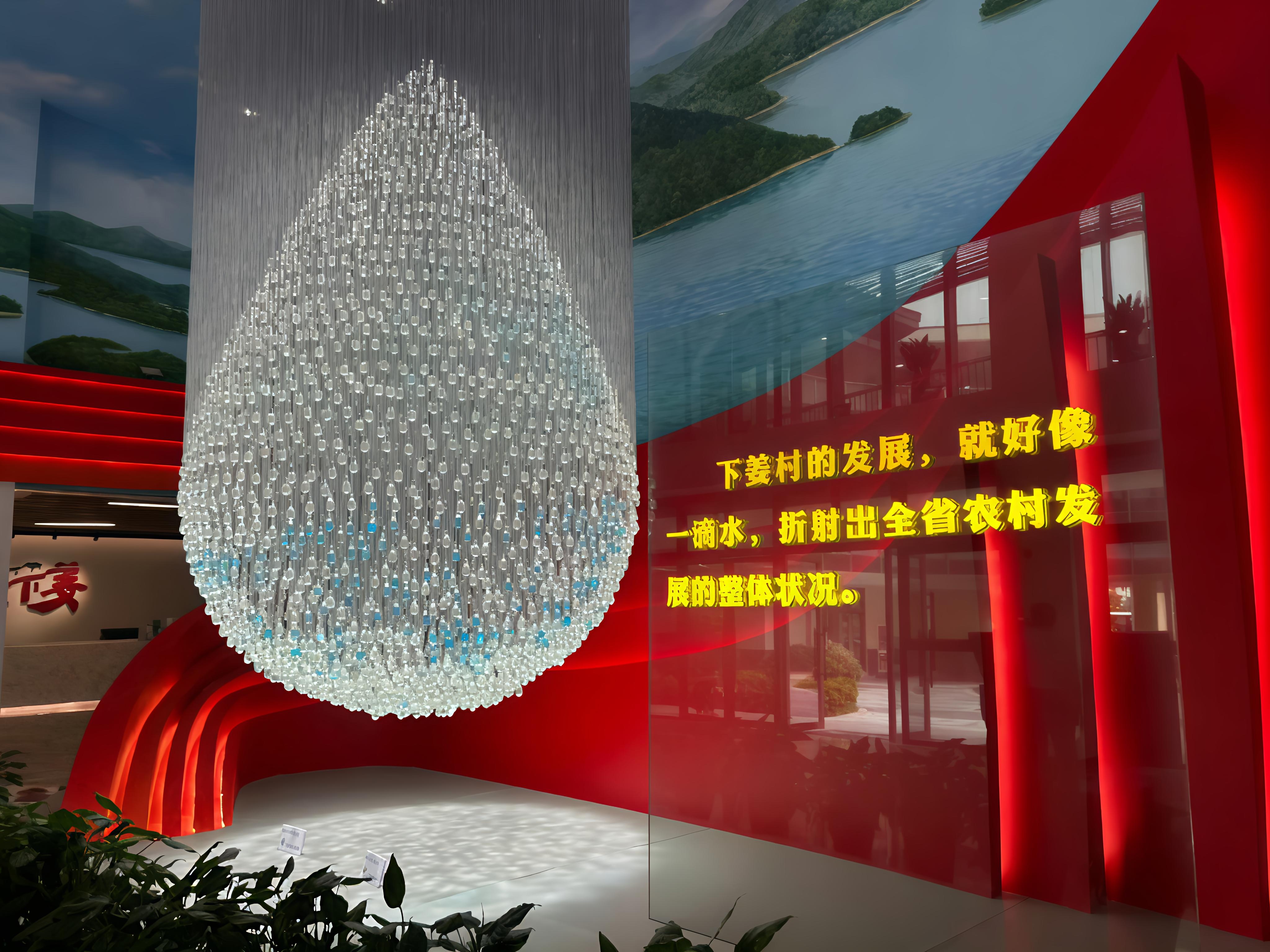

走进大下姜文旅会客厅,入口处“一滴水”艺术装置格外显眼,它寓意着“下姜村的发展,就好像一滴水,折射出全省农村发展的整体状况”。

“一滴水”艺术装置

那么,从“下姜”到“大下姜”又有怎样的故事?2019年,为发挥下姜的示范带动效应,淳安县按照“跳出下姜发展下姜”的思路,在不打破行政区划的前提下,以下姜村为核心,携手周边24个村庄成立“大下姜”乡村振兴联合体,设立“大下姜”联合党委,通过资源整合、产业连接,打造“共富联盟”。

“我们实行环境共保,升级美丽工程;平台共建,高效机制运行;资源共享,增进民生福祉;产业共兴,加快富民增收。”大下姜文旅会客厅讲解员,为记者解锁了乡村振兴如何抱团取暖的密码。

此外,大下姜乡村振兴联合体以市场化为导向,打造“大下姜”区域公共品牌,探索“农文旅深度融合”发展新模式。记者看到,在下姜村农品展示馆展销着很多农产品,有辣椒酱、花生、地瓜干、米酒,其中不少产品都有一个共同的品牌——大下姜。工作人员余月仙说,大下姜乡村振兴联合体专门成立振兴公司,统一推广这些品牌,让它们有了统一标识和质量标准,涨了身价。

下姜村农品展示馆展销的农特产品

目前,大下姜联合体已经注册了“大下姜”“下姜红”“下姜甜”“下姜绿”“下姜美”等五大商标,成立大下姜农产品销售中心。此外,联合体结合各村特色和资源禀赋,不断丰富旅游业态,推出打铁铺、狮城酒坊等传统文化项目和以及磨豆腐、编草鞋等农事体验活动。

一条可持续、可复制的共富之路让“一村之变”逐步发展为“一域之变”。2024年,“联合体+联动发展区”的63个行政村集体经济总收入超7000万元,其中核心区的25个村,集体经济总收入3460万元,经营性收入1972万元,农村常住居民人均可支配收入41206元。

“先富帮后富,区域共同富”的故事,正在下姜村写下新篇章。