当朔风掠过林海雪原,当晨雾漫过冰封江河,总有一个身影在历史的光影里愈发清晰——金剑啸,这位以笔为枪、以血为墨的抗联战士,用生命在白山黑水间写下了最滚烫的诗行。

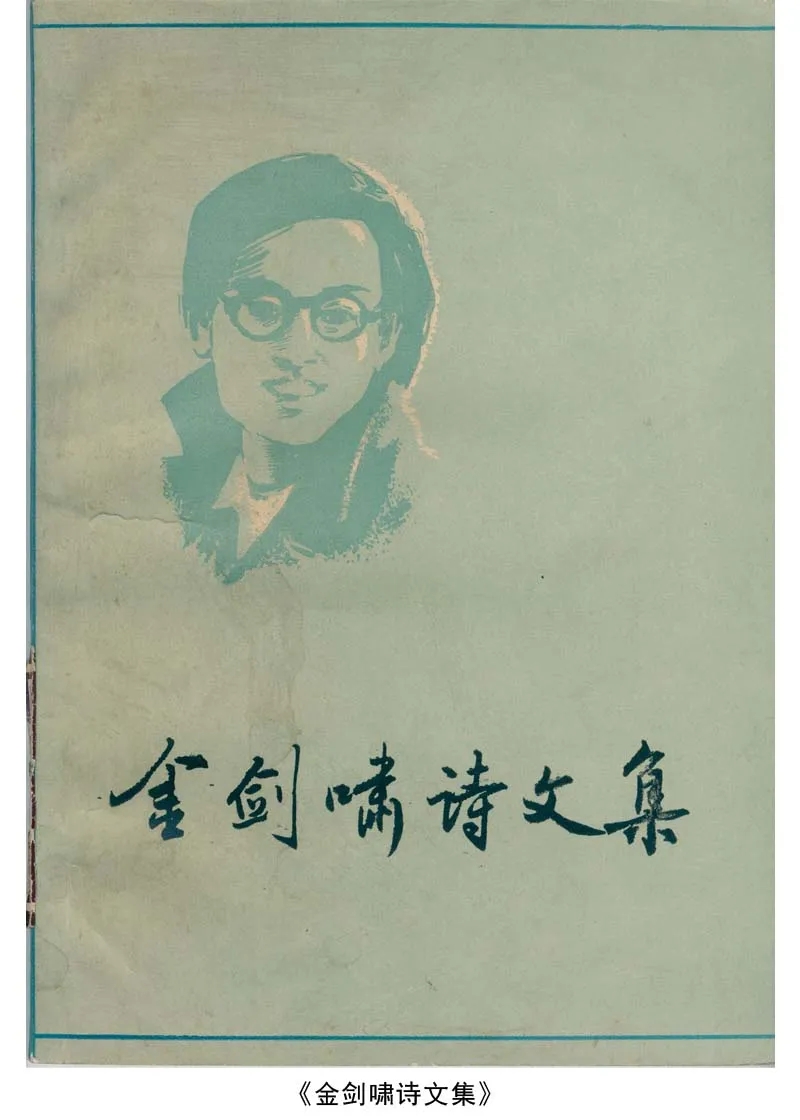

剑啸、巴来、健硕……这些金剑啸曾使用的笔名,成为他赤子之心的诗意写照。在报刊的字里行间,他将滚烫的爱国情怀、坚定的抗争意志,化作一首首诗歌、一幅幅漫画,像种子般播撒在黑土地上,唤醒着一个民族不甘沉沦的灵魂。

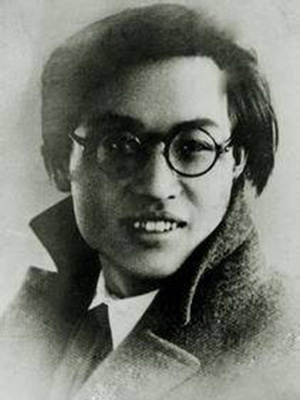

金剑啸

剑啸:掷地有声的战斗宣言

金剑啸原名金承载,1910年2月15日出生于沈阳市一个普通的刻字工人家庭,3岁时全家搬迁到哈尔滨。他自幼聪颖好学,爱好美术、文学和音乐,在中学读书时经常发表短诗短文。

1929年秋,金剑啸进入晨光报社,担任文艺副刊“江边”的编辑。这一时期,他以“剑啸”二字作笔名,宣示要做一支刺向侵略者的铮铮鸣啸的利剑,先后发表《敌人的衣囊》《王八蛋日记》等散文作品,用曲折的笔法揭露和鞭挞了当时社会的种种丑恶现象。

后来,金剑啸考入上海新华艺术大学图工系学习绘画,在校期间,他除努力学习专业课程外,还积极参加社会活动。他对学校和社会上的不合理现象愤愤不平,于是和同学一起做匿名墙报,写文章揭露校内和社会上的黑暗东西,打破了校内死气沉沉的氛围,受到同学们的拥护和赞扬。

彼时,上海的学生运动很活跃,金剑啸经常在校内发放传单,还到日本人办的学校“同文书院”,参加中国学生举行的罢课大会,登台讲演,声援中国学生的斗争。由于积极参加我党组织领导的革命活动,金剑啸思想进步很快,1930年冬,他加入了中国共产主义青年团,一边学习一边参加秘密革命活动。不久后,他光荣地加入了中国共产党。

1931年8月,金剑啸毕业后,经党组织安排返回东北从事革命文艺活动。九一八事变爆发后,金剑啸对接哈尔滨市秘密党组织,积极进行抗日救国的宣传和革命文艺的传播活动。他组织起“抗日剧社”,担任导演,演出了描写中国海员和日本“海风号”轮船进行英勇斗争的话剧《海风》,给群众以教育和鼓舞。

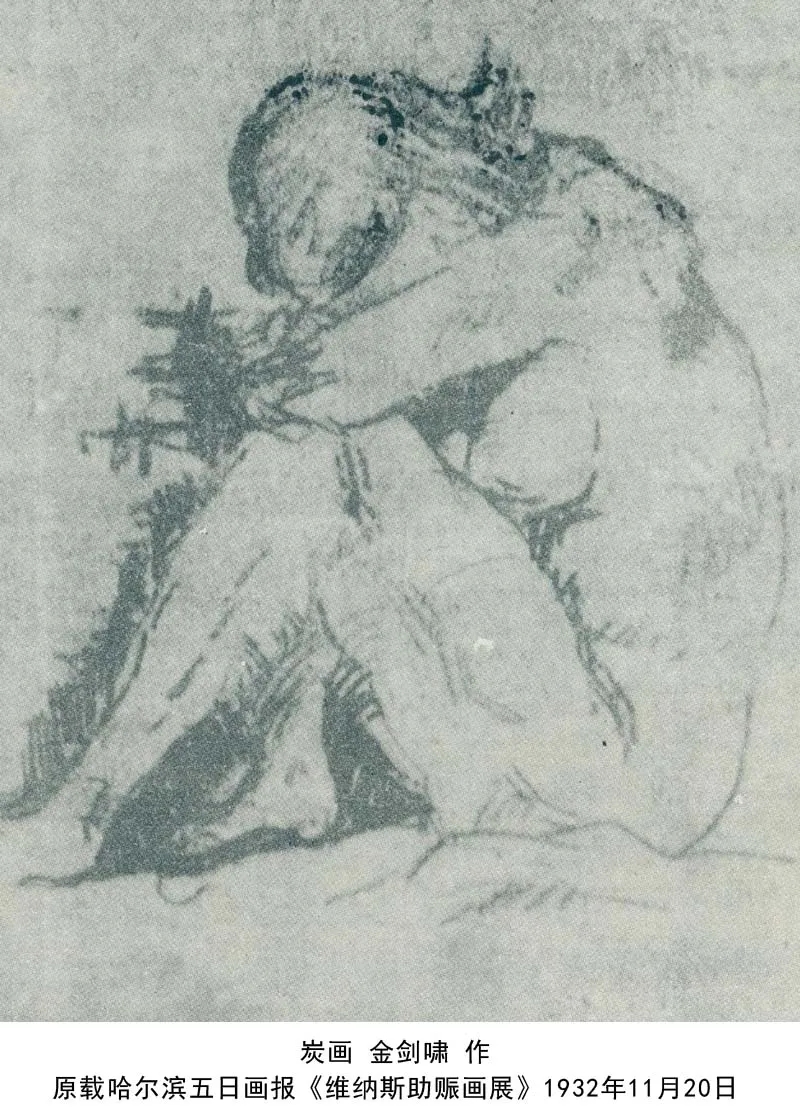

他一面积极参加革命活动,一面利用业余时间从事绘画。当旁人问他画了些什么,他回答说:“山河破碎难提笔,画嘛,就要画反抗,画斗争!”

巴来:做无畏暴风雨的海燕

“让暴风雨来得更猛烈些吧!”这句话出自作家高尔基的散文诗《海燕》,金剑啸非常喜爱并经常朗读,后来他选取“暴”“来”两个字的谐音做笔名“巴来”,预示抗日的暴风雨一定会把日本侵略者卷进大海里去,他自己也要做一只这暴风雨中的海燕,搏击长空。

当时,日伪反动当局不准私人出版文艺刊物,为了扩大革命文艺宣传阵地,金剑啸巧妙地利用敌人的报刊发表自己的作品,比如在伪满洲国政府机关报《大同报》上开办“夜哨”文艺周刊,连载短篇小说《星期日》、剧本《穷教员》《艺术家与洋车夫》等,揭露了日伪统治的黑暗,反映了人民的苦难生活。

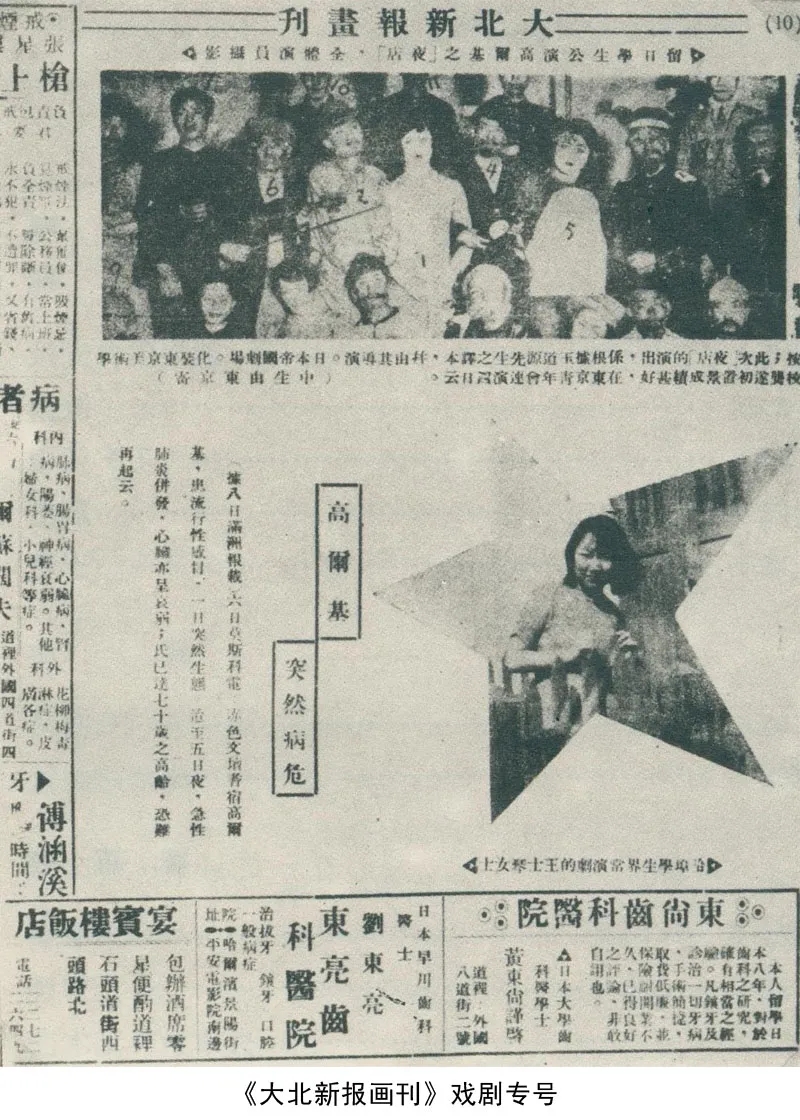

1934年11月下旬,金剑啸到《大北新报画刊》任编辑长,继续利用日本人的招牌做掩护,进行反日宣传工作。他向读者表示,一定要把这个刊物办好。同年12月3日,他写了一篇题为《企望》的短文,用笔名巴来发表在《大北新报画刊》上。文中写道:“过去就是过去,谁有能力拖回来呢?我们企望于将来。我们企望他将来比现在更好地办下去:多播下与人类有用的种子,结出可充人饥的果实,开了花,着了颜色。”

金剑啸的革命活动,引起报社内日本人的怀疑,1935年4月,他被《大北新报画刊》辞退。这时政治形势更加险恶,党的组织不断遭到破坏,金剑啸表示坚决不能离开,要和敌人斗争到底。

同年6月,金剑啸到齐齐哈尔的黑龙江民报社任副刊编辑,继续利用办报的有利条件,进行迂回的反日斗争。金剑啸担任编辑后,很快就把副刊办得兴旺起来。他为这个副刊取了一个非常新颖和有意义的名字“芜田”,意思是这块宣传阵地,原先是一块荒芜的土地,现在要很好地来开垦它,使它能长出茁壮的禾苗,结出丰硕的果实。他号召各地作者互相支持,联合起来,从而使副刊创作更加新颖活跃。

健硕:点燃革命的燎原星火

在黑龙江民报社工作期间,金剑啸非常关心和注意培养爱好文艺的青年们的成长。他经常去齐齐哈尔市第一师范学校,支持进步学生自发成立的“漪澜读书会”,积极指导他们读书写作。当《漪澜》创刊号出版时,他用“健硕”为笔名给他们题了词。为了扩大影响,鼓励写作,他还在“芜田”上,给他们开辟了“漪澜旬刊”,专门发表“读书会”成员的作品。在金剑啸的帮助下,有几个会员日后成长为著名作家,如关山、白拓方、田琳等。

这时,金剑啸自己也在积极创作,先后发表了剧本《车中》、短篇小说《王二之死》和《瘦骨头》等。其中,发表在“芜田”上的叙事长诗《兴安岭的风雪》成为他的代表作,这首诗巧妙地用充满激情的语句,热烈地歌颂了中国共产党领导的东北人民革命军抗日斗争事迹,展现了他们高度的革命乐观主义精神和大无畏的英雄气概。

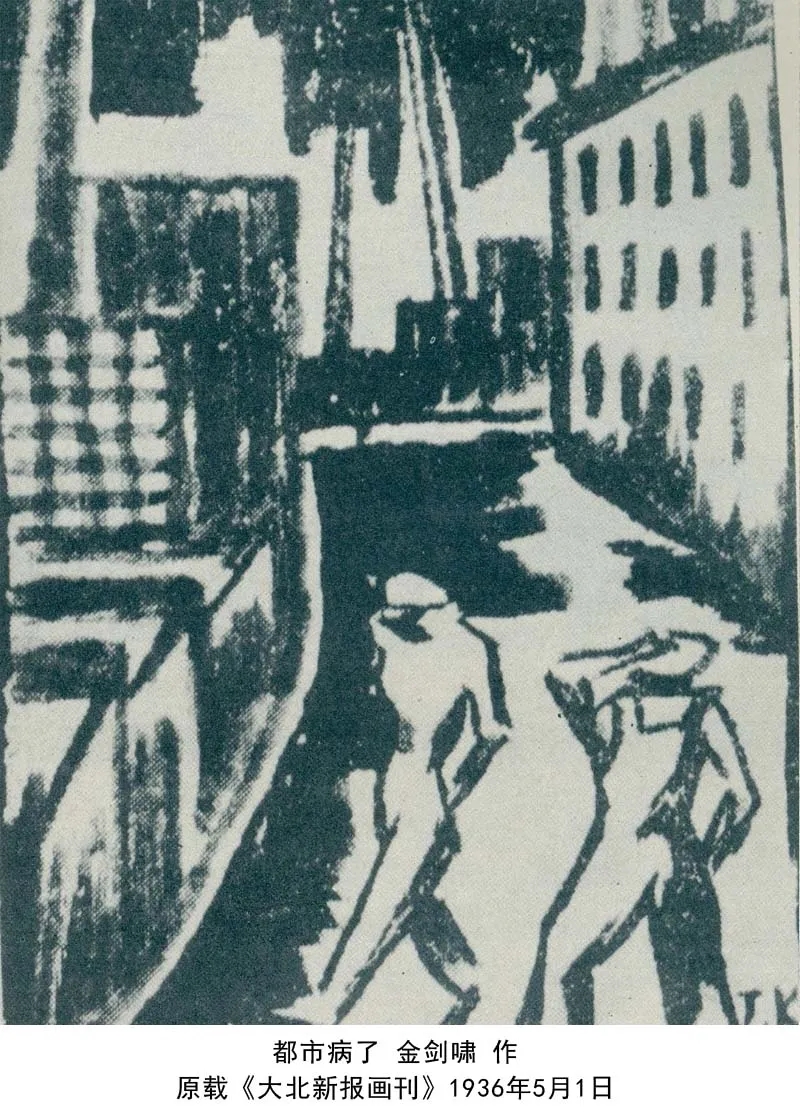

1936年,金剑啸回到哈尔滨,继续在《大北新报画刊》进行抗日宣传工作。这一时期的《大北新报画刊》内容和形式都有较大的改动,增加了国际时事述评、新闻、劳动人民苦难生活的报道,凸显出强烈的战斗性,唤起人民群众的觉悟。

同年6月9日晚,金剑啸刚编好第二天要出版的样刊,突然收到无产阶级作家高尔基病重的信息。他立即撤下了几篇稿件,用醒目的标题刊发了“高尔基病危”的消息。出版后受到爱国者的重视,也引起了敌人的骚动和恐惧。6月13日,金剑啸在家中被捕。8月15日,在狱中遭受敌人酷刑仍坚贞不屈的金剑啸,大义凛然地走向刑场从容就义,以他年仅26岁的年轻生命践行了入党誓词……

噩耗传来后,曾与金剑啸共事的作家萧红,以《一粒土泥》为题写就一篇悼诗,诗中写道:“将来全世界的土地开满了花的时候,那时候,我们全要记起,亡友剑啸,就是这开花的一粒土泥。”

如今,这片曾被热血浸染的土地上,繁花岁岁绽放。金剑啸用生命化作的“一粒土泥”,早已融入民族精神的根系,在代代传承里生长成参天的信仰。当我们回望那段风雨如晦的岁月,总能看见他与无数像他一样的“土泥”,以不朽的赤诚滋养着一个民族的重生与挺立。这便是对前人最好的铭记,亦是对未来最坚定的应答。

(图片由哈尔滨市图书馆提供)