在伊春市南岔县浩良河镇大吉星村,一座庄严肃穆的“红地盘”纪念碑静静矗立。石碑无言,却如一道时光闸门,瞬间将人们的思绪带回八十余年前艰苦卓绝的抗战岁月。

位于大吉星村的“红地盘”纪念碑(图片由中共南岔县委宣传部提供)

在抗日战争时期,大吉星村(当时称“吉兴沟”)隶属汤原中心县委领导,成立了该地区第一个抗日救国会,成为远近闻名的抗日模范村。乡亲们冒着生命危险给东北抗联部队送情报、送给养、站岗放哨,村民们因此遭到了敌人的血腥镇压。2017年6月27日,这座铭记大吉星村卓绝功勋的石碑巍然落成。碑上那苍劲有力、饱含深情的“红地盘”三个字,由东北抗联老战士李敏亲笔题写。

大吉星村这方“红地盘”,正是当年星火燎原于白山黑水间的众多抗日根据地的鲜活缩影。

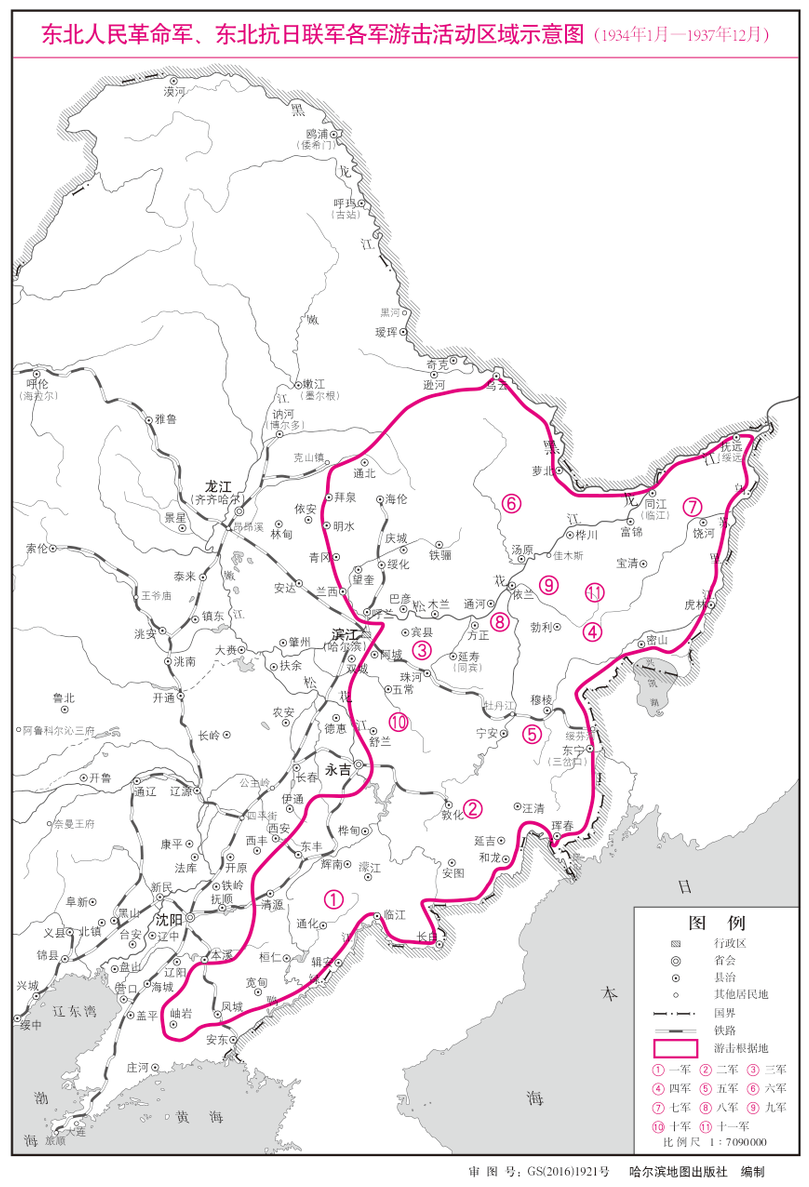

东北人民革命军、东北抗日联军各军游击活动区域示意图(1934年1月-1937年12月)(图片由东北烈士纪念馆提供)

“九一八”事变的炮火撕裂了东北的宁静,中国共产党毅然高擎起抗日救亡旗帜,领导民众开展武装斗争。从乌苏里江畔到长白山脉,从辽河东岸至大小兴安岭,中国共产党领导的抗日部队开辟了星罗棋布的游击战场。

中共满洲省委很早就意识到根据地的重要性。1933年8月10日,中共满洲省委决议提出:开辟磐石、汤原、吉东、哈埠近郊“四大中心赤色游击区”。1934年2月22日,中共中央在给满洲省委指示信中明确强调:“必须把建立和扩大革命政权与革命根据地的任务,提到实际的日程上来”。在东北广袤大地上,范围不等、存在时间不一的抗日游击根据地在各地逐渐建立。

1936年春,珠河县人民革命政府发布《大中华民国珠河县人民革命政府布告》,号召民众积极参加抗日活动,支援人民革命军反击日伪“大讨伐”的斗争,开展春耕工作。(图片由东北烈士纪念馆提供)

珠河反日游击队在珠河(今尚志市)、宾县、延寿、双城、五常、阿城一带建立的哈东抗日游击根据地规模较大,其游击区辐射范围东西绵延100余公里、南北纵横175公里。抗日将士一手持枪与敌搏杀、一手擎旗建设家园,在根据地和游击区内建立了农民委员会等地方抗日政权,“反日会”“妇女会”“儿童团”等群众组织以及各种地方武装,为前线铸就了坚强的后盾。哈东抗日游击根据地军民同心反满抗日,呈现一派生机:大力发展战时经济,保障民生、供应军需;开展力所能及的文化、教育、卫生和宣传工作,提升军民生活质量和抗日信心。

1935年11月,中共珠河县委委员、县委特派员和妇女会负责人、珠河道北区委书记、东北人民革命军第三军二团政治部主任赵一曼在反“讨伐”作战中受伤被俘。1936年8月2日在珠河(今尚志市)英勇就义。(图片由东北烈士纪馆提供)

与哈东抗日游击根据地遥相呼应的汤原抗日游击根据地,则书写着另一段不朽传奇。汤原军民紧密配合,发挥人民战争的威力,取得了辉煌战绩:1936年3月,李兆麟率东北人民革命军第六军一部,长途奔袭汤原县敌伪据点“老钱柜”,为建立汤旺河一带后方根据地扫清了障碍;1937年5月,东北抗联第六军奇兵突袭,一举攻克有日军独立守备队驻防的汤原县城,令日本关东军司令部为之震惊。

“抗联战斗遗址老钱柜”纪念碑(图片由东北烈士纪念馆提供)

汤原抗日军民依托小兴安岭的莽莽密林,在工棚、炭窑、碓营间巧妙构筑多处密营,建起宿舍、被服厂、医院、学校等设施,成为东北抗日联军的重要后方基地。这里是北满抗联部队的主要活动地区之一,无数抗日将士曾在此浴血奋战,用热血书写了可歌可泣的抗战史诗。1979年,国务院将汤原县列为首批国家一类革命老区。

红松林里的东北抗联第六军密营遗址(图片由中共汤原县委宣传部提供)

然而,无论是哈东抗日游击根据地、汤原抗日游击根据地,还是白山黑水间的其他红色堡垒,其生存与发展都充满了艰难险阻。在敌人严密封锁、铁壁合围之下,万千民众用肩膀、用生命为东北抗联将士铺就了一条条“生命补给线”,使根据地成为东北抗联与日本侵略者进行殊死战斗的可靠保障和后方基地。

“饶河太平屯抗日群众给东北抗联送苞米面用的粮袋”“抗日群众李广山给东北抗联送粮用的背夹子”“抗日群众周保禄给东北抗联送米用的方铁桶”……静静陈列于东北烈士纪念馆中的这些革命文物,见证了东北民众毁家纾难、舍生忘死支援抗日的赤诚丹心,也将一段军民同心、共赴国难的历史,镌刻于永恒。

饶河太平屯抗日群众给东北抗联送苞米面用的粮袋(图片由东北烈士纪念馆提供)

曾获东北人民政府“东北抗联吕老妈妈”锦旗的梁树林,正是这万千抗日群众中的典范代表,是民心伟力最滚烫、最具体的化身。

这位平凡的农村妇女,在民族危亡之际迸发出惊世的勇气与坚韧。她冒死为东北抗联部队筹粮送药、传递情报、掩护伤员;她把自己的家作为东北抗联的中转站,许多将士都在她家吃、住过;她的两个儿子和大儿媳先后牺牲在抗日前线,她把拳拳母爱升华为对民族最深沉的大义。

“东北抗联吕老妈妈”梁树林(图片由东北烈士纪念馆提供)

正是由于无数像“吕老妈妈”一样倾尽所有、无怨无悔的爱国群众的支持,东北各地的“红色地盘”才得以在严酷的斗争环境中绽放出顽强的生命力。这些抗日根据地以军民融合形态,将生产建设、武装斗争、文化宣传熔为一炉,在敌人严酷的“治安肃正”与“归屯并户”围剿下,军民同心,共御强敌,为东北抗联构筑了赖以生存、坚持斗争、发展壮大的战略基地。

汤原县公安干警在东北抗联密营遗址纪念馆重温入党誓词(中共汤原县委宣传部提供)

硝烟散尽,山河重光。如今,昔日浸透英烈鲜血的“红色地盘”,早已在新时代焕发出蓬勃生机。大吉星村新建的“吉兴沟红色教育基地”内,常有学子驻足凝视,历史的回声在青年心壁上激荡;位于汤原县的东北抗联密营遗址纪念馆内,新时代奋斗者胸前的党徽熠熠生辉,鲜红的党旗映照着永不褪色的信仰。

昔日的“抗日模范村”大吉星村,如今建起了“吉兴沟红色教育基地”(图片由中共南岔县委宣传部提供)

八十余载光阴流转,抗联将士在根据地发出的“抗御外侮、复我山河”的怒吼,穿越时空,已化作奔涌不息的力量源泉,成为新时代建设者攻坚克难、续写辉煌的底气所在。那永不熄灭的红色火种,照亮了新时代的奋进征程。