真情相伴三十载

作者:白执君

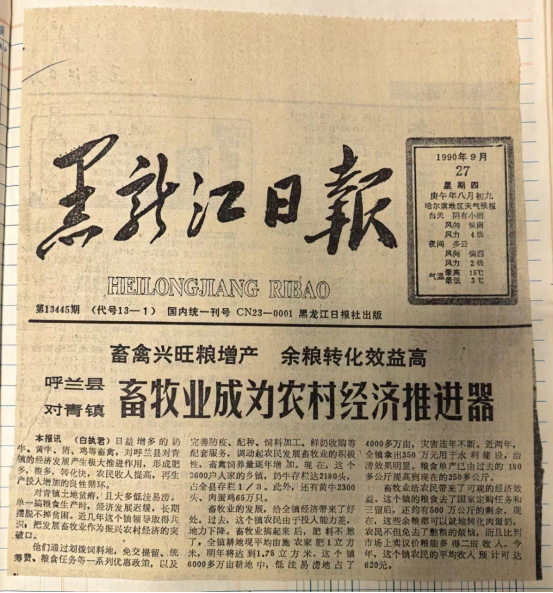

《黑龙江日报》创刊80周年的征文启事,像一把钥匙,轻轻打开了我记忆的闸门,那些与新闻为伴的美好往事,瞬间鲜活起来。

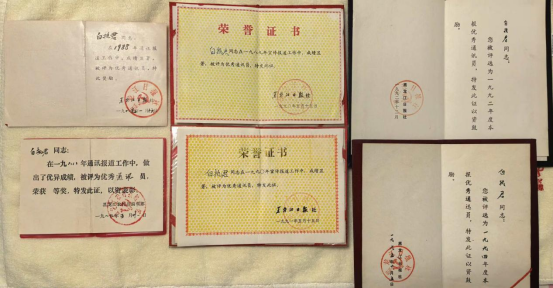

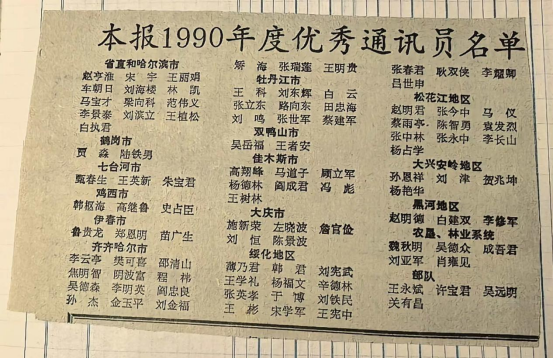

我的新闻之路,从最初的业余爱好到后来的专职深耕,一晃已是30余载。这30年里,我与《黑龙江日报》朝夕相伴,是这份报纸的吸引力,带我步入新闻殿堂。这份相伴,最终沉淀为沉甸甸的收获:我累计在省市新闻媒体发表文章1400余篇,精心整理的报刊剪集达12本;在各级新闻大赛中斩获奖项31项,连续7年获评《黑龙江日报》优秀通讯员,还荣获了“黑龙江省首届书香之家”的称号。其中,我采写的《县委书记“啃”亏损大户的硬骨头 副局长不当“太平官”领办企业》一文,更是得到时任省长的亲笔称赞——“甚为精彩!”这篇报道还获得“全国计划单列市党报头条新闻竞赛二等奖”的殊荣。

作者生活照

30多年时光匆匆而过,如今再回望这段与《黑龙江日报》同行的旅程,心中满是欣慰与感恩。我愈发清晰地感受到:是《黑龙江日报》一手打造了我,用平台与机遇成就了我,更助力我圆了扎根新闻、服务家乡的人生梦想。

我高中毕业后回家乡郭堡村参加农业生产劳动,生产队订了几份报纸,其中有《黑龙江日报》和《黑龙江日报》农村版,作为生产队保管员的父亲有时把报纸拿回来。农村版上有些文章很快吸引了我,我心中的新闻梦从此滋生出来。

为了实现我的新闻梦,我利用闲暇时间开始写作。由于写得不专业、事件也不感人,结果是一封封稿件邮到报社又被退回来。报社退稿时还附上一封信,鼓励我继续写。我也并不灰心,继续写。这时省报编辑部及时给我寄来了《黑龙江通讯》,我认真学习。功夫不负有心人,我在劳动中有感创作的一首小诗《田间》终于在《黑龙江日报》农村版上刊登了。接到编辑邮来的报纸,我高兴极了,一遍又一遍地看,兴奋得睡不着觉。

作者刊发稿件的剪报

紧接着,省报又给我刊登了两篇报道。这时,呼兰县委宣传部通讯组负责人王智到郭堡村看望我并透露说,黑龙江日报社通联部的黄河老师打来电话,向县里介绍我热爱新闻和坚持写稿的情况,并嘱咐要重点培养。这令我倍感组织的力量与温暖。1970年秋季,在黑龙江日报社通联部黄河老师的邀约下,我参加了《黑龙江日报》第六期工农兵通讯员培训班。在省报培训的3个多月里,我学到了很多新闻知识,后来又多次参加了省报和农村报举办的通讯员学习班。我结识了很多黑龙江日报社的编辑和记者,并逐渐地和大家成为了好朋友。

新闻工作陶冶我,我陶醉于新闻事业。在省报编辑老师的帮助下,我不断进步提高。1982年我调进了呼兰县委宣传部,做专职新闻干事和新闻报道组长,后来又担任记者站站长。

从1968年业余写稿至2001年退休,我在新闻行业耕耘了30余年。30年间,我经常去省报送稿,现场聆听编辑老师们的教诲,使我不断增长新闻写作知识,也留下了许多美好的回忆。

作者多次获评优秀通讯员

记得有一次去省报评论部送稿,刘一平记者热情接待了我。他仔细阅读了我送来的稿件,并一一指点,耐心地告诉我应该写什么、怎样写,临走时还给我出了几个题目。我按照他的指点,写出了《说说种地的好和快》《挂锄了夺高产的劲不能松》等文章发表在《黑龙江日报》上,在当地引起了很大反响,从此我更加下苦功夫钻研写作。

还记得有一次我写了一篇反映白奎镇村干部刘兴全先进事迹的人物通讯,我拿到《黑龙江农村报》编辑部,副主编谷光玮看了没说修改意见,他只说咱们再去一趟白奎镇。于是我跟随他又去采访了刘兴权,回来后他亲自执笔重新写了一篇,以《给予》为题在农村报重要位置以我俩名字联名发表。后来这篇文章获得了黑龙江省1988年度好新闻二等奖。细读他写的文章,我感触太大了,这是一堂生动的写作课,让我受益匪浅。

像这样的例子太多了。省报农业部的王锦华、刘倩华,经济部的段文斌、蒋典昌,都没少给我改稿,并且耐心帮我逐句推敲稿件;农村报的彭景约、谢健、王福林、马登飞等各位编辑记者更不用说了,我是那里的常客,只要我一去编辑部,他们再忙也都马上放下手中的活来接待我,像对待亲人一样待我。

作者获评优秀通讯员的剪报

与《黑龙江日报》相伴的30年,早已让这份情谊超越了工作往来。我有幸结识了报社各部门的编辑与记者,他们热忱、严谨,平易近人。是他们不厌其烦地帮我打磨稿件,悉心将稿件安置在合适的版面;是他们手把手地引路,带我踏入新闻写作的大门;更是他们点燃我“为家乡呼兰鼓与呼”的热情,让我在每一次见报的喜悦中,都满溢着幸福与感动。

《黑龙江日报》这个温暖的集体,不仅给了我写作的动力,更让我收获了人生的荣光。可以说,我能在新闻路上有所成就,全靠报社这群爱岗敬业的编辑记者们的扶持。每当回想过往,便如电影镜头般在眼前流转,这份感动与感恩,早已刻进我心底,永难忘怀。

这份与《黑龙江日报》的缘分,如今也有了新的延续——我的儿子白铭波接过了我手中的笔,他也成长为家乡呼兰的一名新闻工作者,续写着与《黑龙江日报》的友谊。2021年,省报策划的《全面建成小康社会·新呼兰河传》,还特意报道了我们父子的故事,称我们是“为呼兰写日志的人”,这份认可更让我们全家倍感珍视。

作者父子阅读《黑龙江日报》

值此《黑龙江日报》80华诞的喜庆时刻,我心中满是欣慰、骄傲与自豪。感谢这份报纸,成就了我的新闻梦想,也打造了我们的“新闻之家”;感恩这份报纸,照亮了我的人生轨迹,更让这份与文字、与家乡、与真情有关的缘分,得以代代相传。

(作者系哈尔滨市呼兰区委宣传部退休干部、黑龙江省萧红研究会会员、呼兰河萧红研究会会长。本文图片为作者提供。)