在风光旖旎的太阳岛风景区临江街5号,一栋三层的黄色俄式洋房与周围的大榆树和节日彩灯相映成趣,风景如画。77年前,长篇小说《暴风骤雨》——这部堪称“中国土地改革文学作品的鸿篇巨著”在这里诞生。如今,这里是周立波《暴风骤雨》创作地纪念馆,来自世界各地的游客和文学爱好者纷至沓来,沉浸式感受那段风云激荡的土改岁月,追忆作者周立波的生平和创作生涯。今年7月新开馆的纪念馆,以文促旅,已成为太阳岛重要的红色文化旅游新IP。

周立波创作地纪念馆

走进展馆,犹如翻开一本历史书的扉页,“为时代歌唱”的题字映入眼帘,仿佛引领观者穿越时空,回到那个暴风骤雨般的土改年代,一段可歌可泣的故事徐徐展开。展馆依据建筑格局分为三层:一层展示了解放战争时期文艺创作的指导思想以及东北解放区轰轰烈烈土地改革的时代背景;二层通过实景再现、手稿、文献与实物陈列,再现《暴风骤雨》的创作历程及文学成就;三层则回顾了“人民作家”周立波的创作生涯与生平事迹,其中,周立波自拟的墓志铭尤为感人,字里行间透露出这位“人民艺术家”的赤子之心与淳朴性情。

纪念馆序厅

1946年,率先解放的东北地区掀起了史无前例的土地改革运动,彻底打破了几千年的封建土地所有制,从根本上改变了中国农村的政治经济格局,堪称一场在中国农村掀起的、前所未有的、改变农村命运的大决战。大批文艺工作者深入农村体验生活,创作出一批优秀的土改题材文学作品。1946年10月,周立波随土改工作队来到黑龙江省尚志市元宝村参加土改工作。他“天天跟农民和工农出身的干部在一块儿生活和工作,跟他们学到各种各样的活的知识和活的语言”,并利用空闲时间记录下一幕幕土改斗争场景,为创作鸿篇巨著《暴风骤雨》积累了丰富素材。

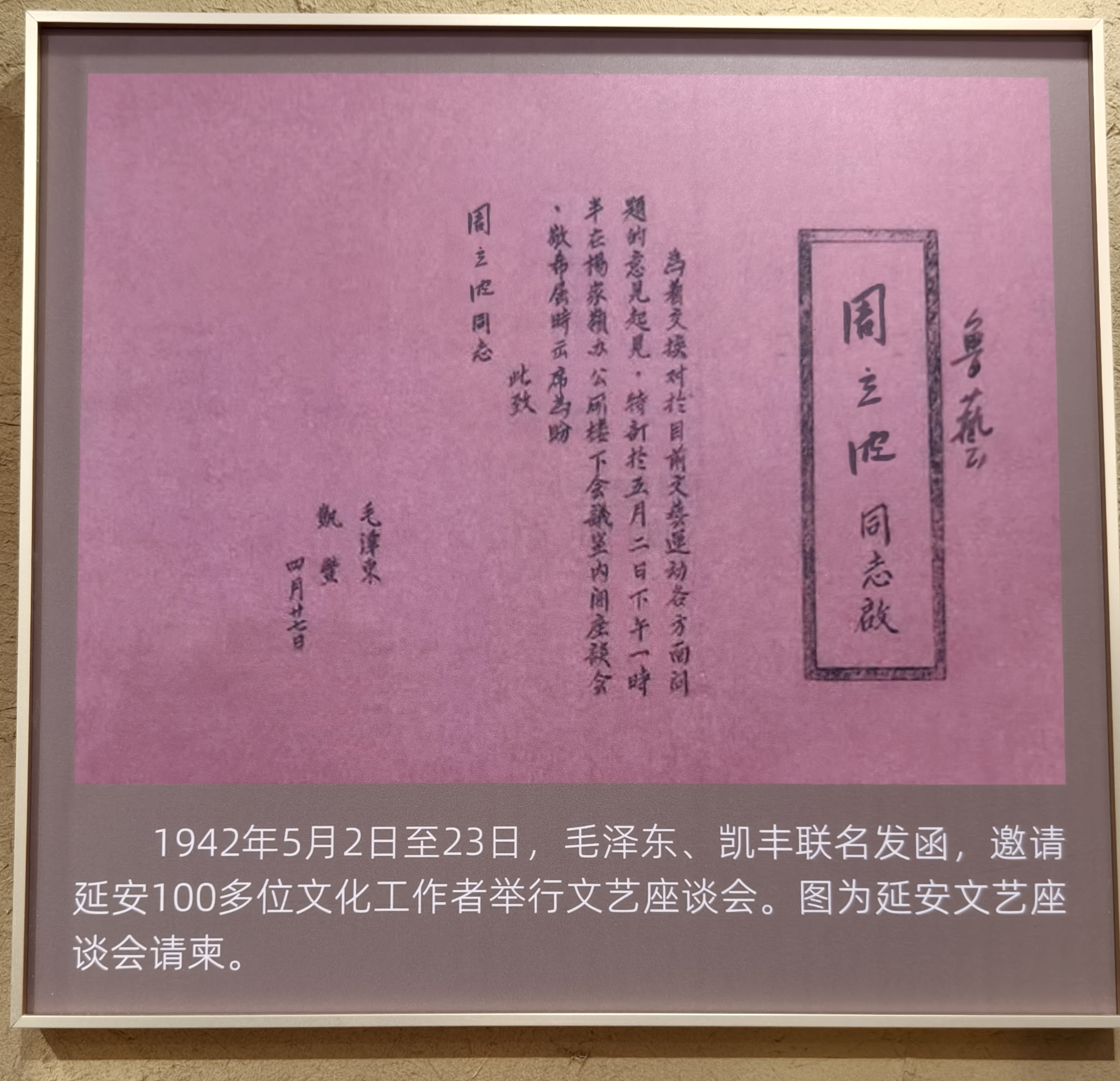

周立波收到延安文字座谈会请柬

1947年,周立波完成《暴风骤雨》上卷的创作。小说以东北解放区土改运动为背景,通过文学虚构的方式演绎,成为社会主义现实主义文学的奠基之作。作品一经问世后便引起轰动,当时的土改工作队员人手一册,被誉为“土改工作示范手册”。《暴风骤雨》不仅是中国现代文学史上最早反映农民土地革命斗争的作品之一,也是周立波文学道路上的里程碑,奠定了他在中国现代文坛的重要地位。

蜡像实景再现当年创作过程

1948年7月16日,怀着对土地革命与东北农民的深厚情感,周立波携妻子林蓝踏上太阳岛这片宁静的“城市后花园”,在这座俄式办公用房里开始了小说下卷的创作。在这段日子里,周立波每日清晨临窗伏案,将土改运动中鲜活的故事化作文字;中午到松花江畅游解乏;夜幕降临时,又在灯下字斟句酌,力求精准展现时代风云和人物内心。展馆通过蜡像再现了周立波与妻子林蓝在岛上共同创作的生活场景,幽静的房间里陈列着大量的手稿和书籍。

周立波作品展示

经过40天的潜心创作,周立波将自己在土改中的所见所闻、所思所感,凝练成15万字饱含深情与力量的文字,完成了《暴风骤雨》下卷初稿。他以“为时代歌唱、为人民创作”的赤诚,在太阳岛上将解放初期东北农村土改的壮阔图景,凝练成跨越时空的经典绝唱。走出纪念馆,迎着江风,回望80余年前文学经典的激荡回响,令人不由心生力量,满怀憧憬。

“现在,每天都有很多文学爱好者、企事业单位党建活动团队以及全国各地的游客来此参观。”太阳岛风景区讲解员蔡鹏涛介绍道,“展馆与地域文化深度融合,既加深了游客对本地历史背景的了解,也丰富了太阳岛风景区的文化内涵。”展馆还设置了精美的印章打卡、东北方言多媒体互动等新颖的文创活动,增强游客的参与感。

游客在周立波自拟墓志铭前拍照

周立波《暴风骤雨》创作地纪念馆,紧扣“一个时代、一本书、一个人”的主题,通过丰富馆藏、场景复原和互动体验,系统呈现土地改革历史与周立波创作历程,以“文旅+”思维激活文化资产价值,打造更多融合创新项目;通过文学经典活化与红色资源整合的创新实践,推动“文化+生态+旅游”多元发展,实现红色文化IP与文旅新生态的深度融合。目前,纪念馆已与太阳岛抗联纪念园等点位串联,形成一条特色红色研学线路,打造出多元文化融合的“红色教育实境课堂”,为游客带来全新的红色文化体验。